医師 開業の失敗事例と成功のためのポイント

- クリニック開業

- 人気記事

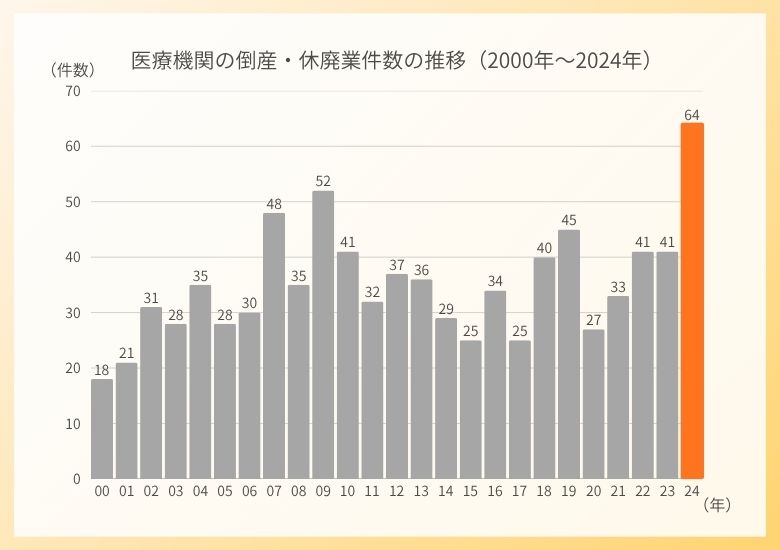

帝国データバンクの調査によると、2024年の医療機関(病院、診療所、歯科医院)の倒産は64件、休廃業・解散は722件にのぼり、いずれも過去最多を更新しました。 特に「診療所」と「歯科医院」での急増が全体を押し上げており、経営者の高齢化に伴う診療所の休廃業・解散が目立っています。

一見すると医師 開業は安定しているように思われがちですが、実際にはこうした数字が示すように、クリニック経営は決して盤石ではありません。資金計画の甘さ、過大な設備投資、人材不足、ネット戦略の欠如など、さまざまな要因が倒産や休廃業の背景に潜んでいます。

本記事では、実際に起きた医師 開業の失敗事例を取り上げ、それらから学ぶべきポイントと、同じ過ちを避けるためのチェックポイントや成功の秘訣を解説していきます。

目次

2分でわかる!医師 開業で失敗しないための基礎知識

医師 開業の失敗はなぜ起こるのか

帝国データバンクの2024年調査では、医療機関全体で倒産・休廃業・解散の件数が過去最多を更新しました。特に診療所や歯科医院の増加が顕著であり、「医師 開業は安全」という従来の認識は通用しなくなっているのが現実です。

ただし、公式に統計として現れるのは「倒産」や「廃業」といったケースのみであり、その裏には数字に表れない“見えない失敗”も数多く存在します。たとえば、当直や非常勤勤務を掛け持ちしながら返済を続けているクリニック、銀行返済をリスケジュールして表面的には経営を維持しているクリニックなどです。なかには資金繰りの悪化から大手医療法人の傘下に入り、事実上「勤務医」に戻ってしまうケースもあります。

このように、表面上は経営が成り立っているように見えても、実際には負担を先送りしているだけの“失敗状態”に陥っている例が少なくありません。では、なぜ医師 開業ではこうした失敗が生まれるのでしょうか。具体的な原因と典型的な失敗パターンを見ていきます。

過剰投資による失敗

最も典型的なのは、コンセプトのミスマッチによる必要以上の設備投資です。適切な設備投資であれば良いですが、過剰な設備を導入し、返済負担に耐えられなくなる事例があります。

小児科で高額なレントゲン設備を導入しても、実際には小児患者に撮影を行うのは困難ですし、糖尿病内科で特定検診のために導入しても活用しきれず、数年後にはレントゲン室が物置になって、レントゲンも使われなくなってしまうことがあります。加えて放射線シールド工事や画像管理システムを整えると、総額800〜1,000万円の費用がかかり、経営を圧迫してしまいます。

スタッフ問題による経営悪化

医師 開業では、スタッフの採用と定着も大きな課題です。どの診療科でも医療事務は必須であり、看護師や理学療法士などの専門職も欠かせません。しかし「採用できない」「採用してもすぐ辞めてしまう」といった問題を抱えるクリニックもあります。

給料を上げれば解決できると思われがちですが、経営体制が未整備のまま高給で採用しても、結局はスタッフが定着せず、常に人材募集を繰り返す羽目になります。結果として、接遇が安定せず、患者からの信頼を損なうことにつながります。

ネット戦略の欠如

「口コミで十分に患者が集まる」と考えてホームページを持たないクリニックもあります。しかしコロナ禍以降、患者はネット検索やレビューを通じて医療機関を選ぶようになり、ネット戦略を持たないクリニックは新規患者の獲得が難しくなっています。

さらに、ホームページがあっても更新をせずに放置していると、信頼性の低下やスタッフ採用の失敗にもつながります。今は盛業であっても、10年後には新規開業医に患者もスタッフも奪われる可能性が高いのです。

運転資金不足

医師 開業では「建物や設備に多額の資金を投じてしまい、運転資金が不足する」という失敗も目立ちます。銀行融資には限度があり、開業後に追加で融資を受けるのは難しいため、開業初期に資金繰りが行き詰まるケースがあります。

メガバンクはシステム化された審査で融資限度を判断しますが、地方銀行は経験則に基づいて決定するため、計画が多少甘くても融資が下りてしまうことがあります。その結果、運転資金が足りず「資金ショート」に直面するのです。

根本的な戦略の欠如

立地や戦略のミスも医師 開業の失敗要因です。かつては「駅前=集患に有利」とされてきましたが、今はスマートフォンの普及、高齢化による車利用の増加、駐車場の有無などが患者の選択に大きく影響します。

駅前の一等地に開業しても、駐車場不足や感染症対策の不備があれば患者は離れていきます。反対に、多少アクセスが不便でも駐車場が広く、患者のニーズに応えるクリニックは支持されます。 さらに、実際に相談を受ける開業計画の中には、患者数の見込みに根拠がなく、ネット戦略も職員教育も欠けている「いい加減な事業計画」も少なくありません。このような計画で開業すれば、経営が苦しくなるのは当然といえます。

医師 開業に失敗した事例【ケース紹介】

これまで弊社が耳にしてきた医師 開業の失敗には、診療科目ごとに特徴的なパターンが存在します。

耳鼻咽喉科、糖尿病内科・内分泌内科、脳神経外科、整形外科、精神科・心療内科、泌尿器科といった標榜科目には、それぞれ特有の課題や陥りやすい落とし穴があります。 以下では、各診療科目で実際に見られた失敗事例を取り上げ、医師 開業において注意すべきポイントを解説します。

耳鼻咽喉科の開業で患者が集まらなかった事例

耳鼻咽喉科の開業でも、同じクリニックモールに競合となる診療科が入っている場合には注意が必要です。実際に神奈川県で見られた事例では、耳鼻咽喉科、内科、小児科が同時期に同じモールに開業しました。

その後10年、15年と経過するうちに、モール内の医院は歯抜け状態になっていきました。しかし小児科は評判を維持し続け、分院を5軒展開し、うち1軒は独立後すぐに医療法人化するほど成長を遂げました。内科も医療技術やスタッフ教育の水準が高く、地域住民から厚い信頼を集め、幅広い患者が集まるクリニックとして盛業を続けています。

一方で耳鼻咽喉科は、花粉症シーズンでさえ待合室が空いている状態が続いていました。地域住民から「評判の小児科院長とは面談できるのに、耳鼻咽喉科の院長とは接点がない」という声が聞かれるなど、開業時からの集患力の差が明確に表れていたのです。

この事例から分かるように、耳鼻咽喉科の開業では「立地やモールの組み合わせ」だけでなく、地域における評判形成や院長自身の対外的な関わり方が、集患に大きな影響を与えることがあります。医師 開業を検討する際には、競合環境や自院の強みをどう打ち出すかを十分に検討することが欠かせません。

脳神経外科の開業でMRI導入に失敗した事例

脳神経外科の開業では、MRIやCTといった高額な医療機器を導入するケースが多くあります。しかし、その設備投資が失敗につながることも少なくありません。

ある脳神経外科の失敗事例では、MRIを導入したものの、購入価格の交渉不足やメンテナンス費用・ランニングコストを過小に見積もったことが原因で経営が悪化しました。MRIは冷却や空調に大きな電力コストがかかり、年間維持費も数百万円単位になることがあります。都市部では画像センターが普及しており、自院でMRIを持つ必要性が低いにもかかわらず、安易に導入してしまった結果、資金繰りに行き詰まりました。

さらに、大学病院でのMRI購入事例でも価格差による失敗が見られます。MRIは富士フイルム・GE・シーメンス・フィリップス・キャノンメディカル(旧東芝)の5社しか製造していませんが、交渉次第で価格が大きく変動します。実際に、ある大学の脳神経外科が購入したMRIと同じ性能のMRIを、弊社のクライアントは半額以下で購入しています。購入時期はわずか2年しか違わず、通常の市場変動では説明できない価格差でした。

このように、医師 開業における医療機器導入では、価格交渉の有無で数千万円規模の差が生まれることがあります。MRIやCTのような大型機器だけでなく、エコーやレントゲンといった比較的小型の医療機器でも同様に「倍近い価格差」が生じるケースがあるため、十分な情報収集と交渉力が欠かせません。

整形外科の開業で立地選びを誤った事例

整形外科の開業では「駅前=好立地」と考えがちですが、それが必ずしも成功につながるとは限りません。実際にあった失敗事例では、ある医師が駅前の医療モールにこだわって開業したものの、駐車場の台数や患者の通いやすさを十分に検討していませんでした。

その後、駅から離れた場所に30台分の駐車場を備えた整形外科クリニックが開業しました。このクリニックは物理療法機器を最小限にとどめ、代わりに理学療法士を2名採用。患者一人ひとりに寄り添ったリハビリを提供し、「通院の便利さ」と「治療効果の高さ」で評判を集め、次第に人気を獲得していきました。

一方、駅前の整形外科は駐車場の台数が少なく、さらに周辺は時間帯によって渋滞も発生。特に足腰に不安を抱える高齢の患者にとっては不便であり、結果的に多くの患者が郊外の整形外科へ流れてしまいました。その影響で駅前クリニックの患者数は30%以上減少し、経営に大きな打撃を受けたのです。 この事例は、整形外科 開業では立地条件を「駅前」だけで判断せず、駐車場やアクセスのしやすさ、高齢者の通院動線まで考慮する必要があることを示しています。医師 開業を検討する際には、見た目の立地条件に惑わされず、患者目線で通いやすさを徹底的にシミュレーションすることが成功の鍵です。

精神科・心療内科の開業でプライバシー配慮を欠いた事例

精神科や心療内科の開業では、患者さんのプライバシー保護が極めて重要です。実際にあった失敗事例の一つに、クリニックモールや商業施設で開業したものの、患者導線や環境面の配慮が不足していたために集患に失敗し、最終的に撤退に追い込まれたケースがあります。

モールや商業施設は人通りが多く、他の診療科に通う患者や買い物客と顔を合わせやすいため、精神科の患者さんにとって心理的な負担が大きくなります。特に「通院していることを他人に知られたくない」と考える患者が多いため、人目につきやすい場所では来院を控えてしまうことがあるのです。

一方で、雑居ビルなどは入口からどのフロアへ向かうか分かりにくく、またテナントが複数あることで人の動きが分散するため、比較的プライバシーを守りやすい環境といえます。実際、精神科クリニックでは「健康保険証を使うと勤務先に通院が知られるのでは」と誤解し、自費診療を希望する患者がいるほど、プライバシー意識は高いものです。 この事例から分かるのは、精神科・心療内科の開業では物件選びにおいて患者導線や人目をどう避けるかを徹底的に検討する必要があるということです。もちろん、すべてのクリニックモールや商業施設が不向きというわけではありませんが、安易に業者の勧めだけで決めてしまうのは危険です。医師 開業を成功させるためには、第三者の目線で物件選定をサポートしてくれるコンサルタントを活用するのも有効な方法といえるでしょう。

【関連コラム】

精神科・心療内科の開業|開業資金はいくら?年収・儲かる目安まで徹底解説

婦人科の開業でコンセプト不在が招いた失敗事例

クリニックの開業では、診療コンセプトを明確にしないまま標榜科目を広げてしまうと、患者層が分散し、経営が成り立たなくなることがあります。

実際にあった事例では、産婦人科専門医の先生が「婦人科・泌尿器科」を同時に標榜して開業しました。当初は「婦人科と泌尿器科の両方を扱えば幅広い患者を集められる」と考えていたようですが、結果的に集患は難航しました。

泌尿器科は膀胱炎などで若い女性が受診することもありますが、実際には高齢者の患者が中心です。腎機能不全の患者は透析クリニックに流れ、紹介患者も大病院に送られることが多いため、クリニックで安定的に集患できるのは前立腺肥大や前立腺がんを心配する中高年男性が中心となります。

一方で、婦人科は妊婦健診やがん検診を継続的に取れなければ経営的に安定しません。結果として、中高年男性が多い待合室で若い女性が受診しづらい環境が生まれ、双方の患者層から支持を得られず、経営が悪化。さらに泌尿器科分の設備投資が重荷となり、資金繰りも厳しくなって撤退に追い込まれました。

この失敗から分かるのは、クリニック 開業では「やる診療」「やらない診療」を明確に定め、コンセプトを固めることが不可欠という点です。医師 開業においては、患者層が混在することで心理的なハードルを生むこともあるため、開業前にターゲットを明確にし、診療方針を絞り込むことが成功の鍵になります。

医師 開業の失敗を防ぐためのチェックポイント

医師 開業で失敗を防ぐには、単に患者数を確保することや収益を増やすことだけでは十分ではありません。大切なのは「先生が思い描いた開業が実現できているか」という視点です。

過大装備による“見せかけの成功”を避ける

最新設備を揃えて患者が集まっても、借入額が大きければ経営は厳しくなります。実際、過大装備によって集患には成功したものの、高額な減価償却費や維持費のせいで利益が出ず、経営的には苦しい状態に陥るクリニックもあります。開業準備では「必要な投資」と「後から拡張できる投資」を切り分け、収益性とのバランスを取ることが重要です。

診療スタイルとライフプランのバランスを確認する

診療報酬を増やすために診療時間を長く設定したり、土日診療を導入するケースもあります。しかしその結果、医師自身の時間的なゆとりがなくなり、家族との時間や自己研鑽の余裕が奪われてしまうことがあります。「経済的な利益」と「時間的な自由」 の両立を意識し、どのような働き方を望むのかを開業前に明確にしておく必要があります。

コンセプトに基づいた事業計画を立てる

医師 開業を成功させるには、「どんな医療を提供したいのか」という事業コンセプトと、「どのような生活を送りたいのか」というライフプランの両方を事業計画に反映させることが欠かせません。どちらか一方に偏った計画は、長期的に見れば失敗につながります。

医師 開業で成功するための秘訣とは?

医師 開業を成功させる秘訣は、患者数や収益の多さだけで判断するのではなく、先生ご自身の理想の医療とライフスタイルを実現できているかを基準にすることです。

医療の理想を明確にする

「地域にどんな医療を提供したいのか」「どんな患者層をターゲットにするのか」を具体的に言語化し、それを開業の軸に据えることが重要です。理念が不明確なまま開業すると、経営がブレやすく、患者からも選ばれにくくなります。

ライフプランと経営計画を両立させる

経済的な安定を追求しすぎると、診療時間の長時間化や休日診療が常態化し、医師自身の負担が増大します。逆に、時間的な自由を優先しすぎると、収益不足で経営が成り立たなくなるリスクがあります。ライフプランと経営計画のバランスをとることが、開業成功の本質です。

第三者の専門的な視点を取り入れる

医師 開業には医療知識だけでなく、経営、労務、マーケティングなど幅広い知識が求められます。一人で全てを抱え込むのは難しく、専門家の意見を取り入れることで失敗リスクを大幅に減らすことができます。

【まとめ】医師 開業で失敗しないためのチェックリスト

医師 開業は、患者数や収益の多さだけで成功を判断できるものではありません。過大装備や長時間労働によって「見せかけの成功」に終わるケースもあります。

本当の意味で成功するには、次の5つのポイントを事前に確認しておくことが大切です。

- 資金計画を適正に立てる

過大装備を避け、十分な運転資金を確保する。 - 立地選びを慎重に行う

駅前だけにこだわらず、駐車場やアクセスの利便性を重視する。 - スタッフ採用と定着の仕組みを整える

給与条件だけでなく、教育体制や働きやすさを工夫する。 - ネット戦略を強化する

ホームページやSNSを活用し、患者・スタッフ双方から選ばれる仕組みを作る。 - ライフプランとのバランスを意識する

経済的安定と時間的ゆとりを両立し、無理のない働き方を設計する。

このチェックリストを参考に準備を進めることで、医師 開業の失敗リスクを減らし、長期的に安定したクリニック経営を実現できます。

無料セミナー・無料相談のご案内

弊社では、医師 開業を検討されている先生方に向けて、資金計画・立地選定・スタッフ採用・IT導入などトータルで学べる無料セミナーや、開業に関するお悩みをご相談いただける 無料相談 を行っております。

「どこから準備を始めればよいのか分からない」

「自分のライフプランに合った開業スタイルを見極めたい」

そんなお悩みをお持ちの先生は、ぜひお気軽にご参加ください。経験豊富な専門スタッフが、失敗を防ぎ、理想の開業を実現するためのサポートをさせていただきます。

この記事の監修者 椎原 正

FPサービス株式会社 代表取締役

FPサービス株式会社創業者。中小企業診断士(経済産業大臣認定・国家資格)。

クリニックの開業および経営コンサルティングに長年携わり、事業計画策定や資金調達、

開業後の経営支援まで幅広くサポートしている。著書に『クリニック開業[実践]ガイダンス』

『<決定版>クリニック開業ガイダンス』(いずれも現代書林)があり、累計4,400部を突破。

≫代表挨拶はこちら